나와 제주도와의 인연은 어머니의 모습에서 우리 사회의 여성에 대한 물음을 가졌던 시기에 우연히 방문한 섬에서 해녀를 마주하며 시작되었다. 뭍에서 섬으로 섬에서 다시 뭍으로, 그 물리적 시간과 거리는 그녀들의 내면에 존재하는 아픔에 가까이 다가갈 수 있는 길을 내주었고 그 길에서 나는, 나의 시선이 들춘 개인의 아픔은 제주도의 역사가 할퀸 상처임을 깨닫게 된다. 일제 강점기에서 미군정 시대로 억압에서 학살로 이어진 역사가 상처 낸, 아마도 훨씬 그 이전부터 차곡하게 쌓여 온 잔인한 흔적, 그 흔적을 하나 둘 젖히며 좇다 보니 어느새 나는 바다에서 산으로 들어와 있었다.

그동안의 ‘좀녜’ 작업은 여성 잠수부들의 노동과 삶에 초점을 맞춰 왔다. 노동으로서의 일상과 노동 환경으로서의 바다는 일정의 개인적인 무대이기 때문에 한 개인의 특수성에 내용과 형식을 제한할 수밖에 없었다. 하지만 이런 특수한 개개인들의 만남과 관계 속에서 보편적인 사회와 역사의 문제가 수면 밖으로 떠오르기 시작했다. 고령의 여성 잠수부들. 그들의 개인사는 일제 강점기, 제주 4.3그리고 한국 전쟁까지 굵직한 역사와 맞물려 복잡하게 얽혀 있었던 것이다. 개개인의 체험과 기억이 과거의 사회, 정치적인 문제와 연결되어 있음을 깨달았을 때, 제주는 또 다른 문제적 공간으로 인식되기 시작했다.

이 작업(‘트멍‘[1])은 특정 권력의 ‘기념사업’이 아니라 피해자들의 ‘기억’과 ‘추모’에 주목한다. 그리고 섬의 역사 속에 녹아든 토속 신앙과 비극적 신화를 시각 언어로 활용해 대한민국의 오늘을 이야기하려 했다. 국가권력이 한 집단의 기억을 왜곡하거나 망각을 강요할 때 사진은 무엇을 할 수 있을까.

버려지고 애써 지워진 것들, 지금 그 빈자리를 메우고 있는 것은 바람과 덩그러니 이름만 적힌 비석뿐이지만, 이 구멍을 들여다보는 행위를 통해 다시 현재의 이곳과 현재가 은폐한 얼굴을 들여다 본다.

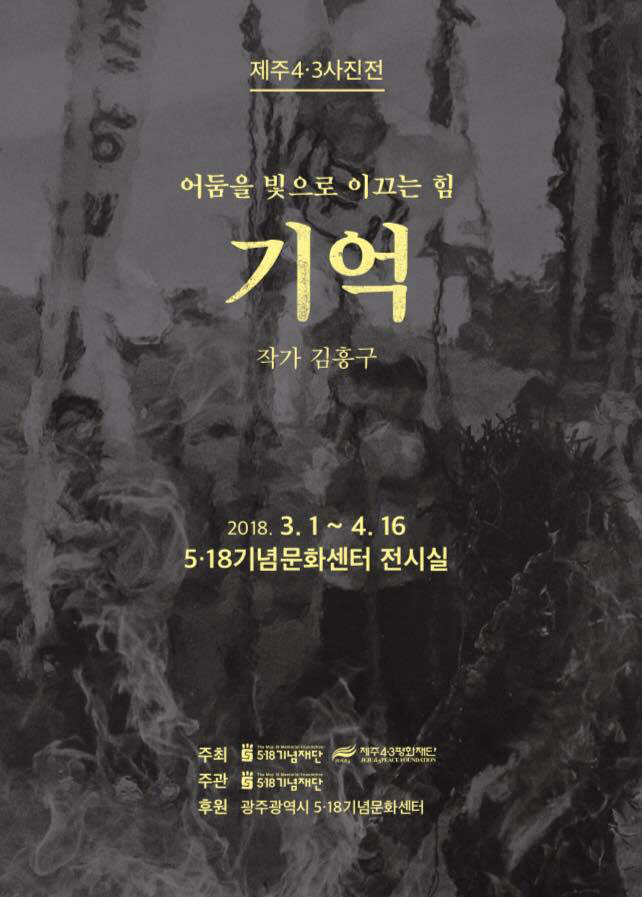

어둠을 빛으로 이끄는 힘

아름다운 섬 제주도는 4·3사건 70주년을 맞았다.

제주4·3. 자주독립국가로서 국권을 지키기 위해, 분단의 위기에 맞서 통일을 외치다 부당한 공권력의 횡포로 서로를 겨누어야만 했던 아픈 역사. 국가공권력에 의해 학살된 3만명의 희생자와 그 유가족이 보낸 통한의 세월이 70년이 된 지금, 작가는 그날의 아픔과 남은 이들의 마음을 좇아 사진을 찍었다. 사진이 무엇을 할 수 있는가에 대한 물음에 작가는 되묻는다.

사진이 무엇을 할 수 있을까?

김흥구 작가는 사진에 ‘지금’을 만든 ‘과거’를, ‘현재’를 존재하게 한 ‘역사’를 담는다.

사진을 통해 그날을 만나, 진실을 외면하지 않는다면 사진은 마음을, 비명을, 그리움을, 흉터와 사랑 을 느낄 수 있게 할 것이라 믿는다. 공감이 갖는 힘은 ‘기억’이라는 이름으로 끊임없이 어둠을 향해 ‘책임’을 묻는다.

5·18민주화운동 38주년, 왜곡과 망각으로 상처받아온 38년의 세월은 제주4·3이 지내온 어둠을 공 감한다. 그리고 제주4·3과 함께 ‘기억’을 위한 여정을 함께하고자 한다. 그리고 그 여정의 끝에 선 ‘책 임’으로부터 5·18민주화운동과 제주4·3에 남겨진 숙제의 열쇠를 찾을 수 있음을 기대한다.

어둠을 빛으로 이끄는 힘은 끊임없이 ‘기억’하는 것이라는 과제를 다시 한번 쥐어본다. 역사를 잊지 않기 위한 우리의 노력은 계속된다.

기억

아름다운 섬 제주도는 4·3사건 70주년을 맞았다.

제주4·3. 자주독립국가로서 국권을 지키기 위해, 분단의 위기에 맞서 통일을 외치다 부당한 공권력의 횡포로 서로를 겨누어야만 했던 아픈 역사. 국가공권력에 의해 학살된 3만명의 희생자와 그 유가족이 보낸 통한의 세월이 70년이 된 지금, 작가는 그날의 아픔과 남은 이들의 마음을 좇아 사진을 찍었다. 사진이 무엇을 할 수 있는가에 대한 물음에 작가는 되묻는다.

사진이 무엇을 할 수 있을까?

김흥구 작가는 사진에 ‘지금’을 만든 ‘과거’를, ‘현재’를 존재하게 한 ‘역사’를 담는다.

사진을 통해 그날을 만나, 진실을 외면하지 않는다면 사진은 마음을, 비명을, 그리움을, 흉터와 사랑 을 느낄 수 있게 할 것이라 믿는다. 공감이 갖는 힘은 ‘기억’이라는 이름으로 끊임없이 어둠을 향해 ‘책임’을 묻는다.

5·18민주화운동 38주년, 왜곡과 망각으로 상처받아온 38년의 세월은 제주4·3이 지내온 어둠을 공 감한다. 그리고 제주4·3과 함께 ‘기억’을 위한 여정을 함께하고자 한다. 그리고 그 여정의 끝에 선 ‘책 임’으로부터 5·18민주화운동과 제주4·3에 남겨진 숙제의 열쇠를 찾을 수 있음을 기대한다.

어둠을 빛으로 이끄는 힘은 끊임없이 ‘기억’하는 것이라는 과제를 다시 한번 쥐어본다. 역사를 잊지 않기 위한 우리의 노력은 계속된다.

5•18기념재단

트멍

Teumeong

나와 제주도와의 인연은 어머니의 모습에서 우리 사회의 여성에 대한 물음을 가졌던 시기에 우연히 방문한 섬에서 해녀를 마주하며 시작되었다. 뭍에서 섬으로 섬에서 다시 뭍으로, 그 물리적 시간과 거리는 그녀들의 내면에 존재하는 아픔에 가까이 다가갈 수 있는 길을 내주었고 그 길에서 나는, 나의 시선이 들춘 개인의 아픔은 제주도의 역사가 할퀸 상처임을 깨닫게 된다. 일제 강점기에서 미군정 시대로 억압에서 학살로 이어진 역사가 상처 낸, 아마도 훨씬 그 이전부터 차곡하게 쌓여 온 잔인한 흔적, 그 흔적을 하나 둘 젖히며 좇다 보니 어느새 나는 바다에서 산으로 들어와 있었다.

그동안의 ‘좀녜’ 작업은 여성 잠수부들의 노동과 삶에 초점을 맞춰 왔다. 노동으로서의 일상과 노동 환경으로서의 바다는 일정의 개인적인 무대이기 때문에 한 개인의 특수성에 내용과 형식을 제한할 수밖에 없었다. 하지만 이런 특수한 개개인들의 만남과 관계 속에서 보편적인 사회와 역사의 문제가 수면 밖으로 떠오르기 시작했다. 고령의 여성 잠수부들. 그들의 개인사는 일제 강점기, 제주 4.3그리고 한국 전쟁까지 굵직한 역사와 맞물려 복잡하게 얽혀 있었던 것이다. 개개인의 체험과 기억이 과거의 사회, 정치적인 문제와 연결되어 있음을 깨달았을 때, 제주는 또 다른 문제적 공간으로 인식되기 시작했다.

이 작업(‘트멍‘[1])은 특정 권력의 ‘기념사업’이 아니라 피해자들의 ‘기억’과 ‘추모’에 주목한다. 그리고 섬의 역사 속에 녹아든 토속 신앙과 비극적 신화를 시각 언어로 활용해 대한민국의 오늘을 이야기하려 했다. 국가권력이 한 집단의 기억을 왜곡하거나 망각을 강요할 때 사진은 무엇을 할 수 있을까.

버려지고 애써 지워진 것들, 지금 그 빈자리를 메우고 있는 것은 바람과 덩그러니 이름만 적힌 비석뿐이지만, 이 구멍을 들여다보는 행위를 통해 다시 현재의 이곳과 현재가 은폐한 얼굴을 들여다 본다.

[1]트멍: 틈, 구멍의 제주도 말

김흥구 사진에 부쳐

사진이 그의 비명 소리를 들려줄 수 있는가? 저 시간의 건너편에 있는 마음을, 찬찬히 얼굴 지워진 사랑을, 사랑의 그림자를 보여 줄 수 있는가. 기억을 보완할 뿐, 사진이 기억이 될 수는 없지. 사진으로는 땅을 파헤칠 수도 없어. 얼룩진 이 땅의 고름을 빨아 줄 수도 없지. 그 예전의 하늘은 존재하지 않고, 많은 사람들이 쓰러졌던 그 터도 더 이상 남아 있지 않아. 그래도 어떤 이들은 흉터와 흉가에 남은 채, 아직도 그 고통에 대해 이야기를 하지. 누구는 노래를 만들고, 누구는 기록을 남긴다. 서로가 서로의 존엄을 짓밟게 만든 것이 시대였음을, 국가였음을, 특정 집단의 이해관계였음을. 그리고 무엇보다도 그 자신이었음을. 그리하여 한 시대는 흘러갔지만, 슬픔과 고통의 구조가 바뀐 것은 아니야.

여전히 4월은 비명으로 가득하고, 모든 추모는 불온하고 불안하다고 당신은 말하지. 이런 때일수록 국가는 그 수명을 연장하기 위해 실체를 숨기고 싶어 하지. 늘 그래 왔듯 우리의 부모와 형제에게, 양심적인 행동가와 선량한 이웃에게 책임을 떠넘긴다. 서로를 매도하고 증오할수록 죽은 사람도 산 사람도 삶의 기억을 놓치게 돼. 망각은 늘 이렇게 오는 거지. 고통과 슬픔도 지치기 마련이야. 살기 위해서는 잊어야만 하지. 그리고 살아남은 자들은 잘 짜인 삶의 구조로 복귀한다.

하지만 망각에 저항한다는 것은 책임을 묻는 일이야. 책임을 망각하는 것은 얼굴을 버리는 일이지. 아무도 책임지지 않는 나라에서 국민은 난민이 된다. 그리하여 사진이 캐낸 것은 옷가지, 수저 따위가 전부는 아니야. 흉터의 흔적이나 추모도 아니지. 정말 캐묻고 싶은 것은 참혹한 사라짐이야. 이유도 묻지 못하고 사랑하는 사람을 잃어야만 하는 슬픔이지. 무엇보다도 우리는 이 땅 구석구석에서 서로 닮은 모습의 비극을 만나게 돼. 그리고 묻지. 왜 고통과 슬픔을 생성하는 구조는 바뀌지 않는 것일까. 왜 협잡꾼들이 국가를 지배하는 것일까. 묻지 않으면, 알지 않으면 비극은 언제나 우리 곁을 다시 찾아올 테지. 파헤치지 않는다면, 역사에는 아무도 남지 않아. 그리고 그것은 인간을 위한 역사는 아니지. 국민을 위한 역사도 아니야.

사진이 무엇을 할 수 있을까? 당신이 묻지 않는다면, 한번쯤 되돌아보지 않는다면. 그래서 슬픔과 고통을 생성하는 비극의 구조에 대해 함께 이야기하지 않는다면. 저 건너편의 비명 소리에 눈과 귀를 막고 있다면. 사진이 무엇을 할 수 있을까? 앞으로 우리의 아이들이 이 비명을 피할 수 없다면, 우리가 살아 있음은 무엇을 위한 위로일까? 그러므로 땅속에, 물속에, 기억 속에 비극을 묻어 두어선 안 돼. 서로를 위로해서도 안 되지. 슬픔은 끝나지 않았다. 함부로 묻어 버리지 말고, 비극의 이유에 대해 물어야 해. 슬픔이 우리를 멈추지 않고, 우리가 슬픔을 멈출 수 있도록.

[1]트멍: 틈, 구멍의 제주도 말

트멍[1], 비명非命, 비명悲鳴, 비명碑銘의 4월

송기영 시인

사진이 그의 비명 소리를 들려줄 수 있는가? 저 시간의 건너편에 있는 마음을, 찬찬히 얼굴 지워진 사랑을, 사랑의 그림자를 보여 줄 수 있는가. 기억을 보완할 뿐, 사진이 기억이 될 수는 없지. 사진으로는 땅을 파헤칠 수도 없어. 얼룩진 이 땅의 고름을 빨아 줄 수도 없지. 그 예전의 하늘은 존재하지 않고, 많은 사람들이 쓰러졌던 그 터도 더 이상 남아 있지 않아. 그래도 어떤 이들은 흉터와 흉가에 남은 채, 아직도 그 고통에 대해 이야기를 하지. 누구는 노래를 만들고, 누구는 기록을 남긴다. 서로가 서로의 존엄을 짓밟게 만든 것이 시대였음을, 국가였음을, 특정 집단의 이해관계였음을. 그리고 무엇보다도 그 자신이었음을. 그리하여 한 시대는 흘러갔지만, 슬픔과 고통의 구조가 바뀐 것은 아니야.

여전히 4월은 비명으로 가득하고, 모든 추모는 불온하고 불안하다고 당신은 말하지. 이런 때일수록 국가는 그 수명을 연장하기 위해 실체를 숨기고 싶어 하지. 늘 그래 왔듯 우리의 부모와 형제에게, 양심적인 행동가와 선량한 이웃에게 책임을 떠넘긴다. 서로를 매도하고 증오할수록 죽은 사람도 산 사람도 삶의 기억을 놓치게 돼. 망각은 늘 이렇게 오는 거지. 고통과 슬픔도 지치기 마련이야. 살기 위해서는 잊어야만 하지. 그리고 살아남은 자들은 잘 짜인 삶의 구조로 복귀한다.

하지만 망각에 저항한다는 것은 책임을 묻는 일이야. 책임을 망각하는 것은 얼굴을 버리는 일이지. 아무도 책임지지 않는 나라에서 국민은 난민이 된다. 그리하여 사진이 캐낸 것은 옷가지, 수저 따위가 전부는 아니야. 흉터의 흔적이나 추모도 아니지. 정말 캐묻고 싶은 것은 참혹한 사라짐이야. 이유도 묻지 못하고 사랑하는 사람을 잃어야만 하는 슬픔이지. 무엇보다도 우리는 이 땅 구석구석에서 서로 닮은 모습의 비극을 만나게 돼. 그리고 묻지. 왜 고통과 슬픔을 생성하는 구조는 바뀌지 않는 것일까. 왜 협잡꾼들이 국가를 지배하는 것일까. 묻지 않으면, 알지 않으면 비극은 언제나 우리 곁을 다시 찾아올 테지. 파헤치지 않는다면, 역사에는 아무도 남지 않아. 그리고 그것은 인간을 위한 역사는 아니지. 국민을 위한 역사도 아니야.

사진이 무엇을 할 수 있을까? 당신이 묻지 않는다면, 한번쯤 되돌아보지 않는다면. 그래서 슬픔과 고통을 생성하는 비극의 구조에 대해 함께 이야기하지 않는다면. 저 건너편의 비명 소리에 눈과 귀를 막고 있다면. 사진이 무엇을 할 수 있을까? 앞으로 우리의 아이들이 이 비명을 피할 수 없다면, 우리가 살아 있음은 무엇을 위한 위로일까? 그러므로 땅속에, 물속에, 기억 속에 비극을 묻어 두어선 안 돼. 서로를 위로해서도 안 되지. 슬픔은 끝나지 않았다. 함부로 묻어 버리지 말고, 비극의 이유에 대해 물어야 해. 슬픔이 우리를 멈추지 않고, 우리가 슬픔을 멈출 수 있도록.

[1]트멍: 틈, 구멍의 제주도 말

Hung-ku Kim and his photography

Can photograph deliver the sound of a man screaming? Can it show feelings beyond the time, the love of cautiously erased faces, or the shadows of affection? Photography can only supplement the memories and never be their replacement. You can’t dig into the ground with photographs nor can it suck away the puss from this tainted land. The sky from the past exists no more and the site where so many had fallen is no longer there either. Still some talk about the pain with their scars as they dwell in the deserted houses. Some write songs, while some leave behind records, documenting that it was the era, the nation, the interest of certain groups, and more than anything they themselves that made people trample on each other’s dignity. Thus an era has passed, but the frame of sorrow and pain have not changed.

April is still full of outcries and you say all forms of honoring the dead are inappropriate and restless. It is times like this when the nation wishes to hide its true face to lengthen its life. As always, we pass on the responsibility to our parents and siblings, to the honest activists and good hearted neighbors. The more we blame and hate each other, the more memory of life slips away from both the dead and the living. That is how oblivion always begins. You are bound to grow tired of pain and sorrow. You have to forget in order to live. Then the living returns to the well-constructed frame of life.

However, to resist oblivion means to question who needs to take responsibility. To neglect responsibility is to abandon one’s face. The people become refugees in a country where nobody is in charge. Therefore clothing and cutleries are not all that photography has uncovered. Traces of scars or mourning are not part of them either. What photography truly wishes to question is the horrendous disappearance―the sorrow of losing loved ones and failing to question why. Above all, in every corner of this country we encounter resembling tragedies. Then comes the question. Why is it that the structure producing pain and sadness never change? Why are crooks running this country? If the question is not asked, tragedy will always return to us. Without scrutiny, nothing will remain in history. Then it will not be a history for humans. Neither is it a history for the people of this country.

What can photography do, if you do not ask, if you do not look back at least once, and not discuss together about the structure of tragedy generating pain and sorrow? What if your eyes and ears are closed to the screams coming from the other side? What can photography do? If our children cannot avoid this screaming sound in the future, we are alive to console what? Therefore we shan’t bury the tragedy underground, underwater, or in the memories. We shan’t console each other. Sorrow has not come to an end. It shan’t be buried in a hurry and reason for the tragedy should be questioned. So that sorrow won’t stop us but it will be stopped by us.

[1] Teumeong: break, crack in Jeju dialect

Teumeong[1], the inanimation, the cry, the epitaph of April.

Ki-young Song Poet

Can photograph deliver the sound of a man screaming? Can it show feelings beyond the time, the love of cautiously erased faces, or the shadows of affection? Photography can only supplement the memories and never be their replacement. You can’t dig into the ground with photographs nor can it suck away the puss from this tainted land. The sky from the past exists no more and the site where so many had fallen is no longer there either. Still some talk about the pain with their scars as they dwell in the deserted houses. Some write songs, while some leave behind records, documenting that it was the era, the nation, the interest of certain groups, and more than anything they themselves that made people trample on each other’s dignity. Thus an era has passed, but the frame of sorrow and pain have not changed.

April is still full of outcries and you say all forms of honoring the dead are inappropriate and restless. It is times like this when the nation wishes to hide its true face to lengthen its life. As always, we pass on the responsibility to our parents and siblings, to the honest activists and good hearted neighbors. The more we blame and hate each other, the more memory of life slips away from both the dead and the living. That is how oblivion always begins. You are bound to grow tired of pain and sorrow. You have to forget in order to live. Then the living returns to the well-constructed frame of life.

However, to resist oblivion means to question who needs to take responsibility. To neglect responsibility is to abandon one’s face. The people become refugees in a country where nobody is in charge. Therefore clothing and cutleries are not all that photography has uncovered. Traces of scars or mourning are not part of them either. What photography truly wishes to question is the horrendous disappearance―the sorrow of losing loved ones and failing to question why. Above all, in every corner of this country we encounter resembling tragedies. Then comes the question. Why is it that the structure producing pain and sadness never change? Why are crooks running this country? If the question is not asked, tragedy will always return to us. Without scrutiny, nothing will remain in history. Then it will not be a history for humans. Neither is it a history for the people of this country.

What can photography do, if you do not ask, if you do not look back at least once, and not discuss together about the structure of tragedy generating pain and sorrow? What if your eyes and ears are closed to the screams coming from the other side? What can photography do? If our children cannot avoid this screaming sound in the future, we are alive to console what? Therefore we shan’t bury the tragedy underground, underwater, or in the memories. We shan’t console each other. Sorrow has not come to an end. It shan’t be buried in a hurry and reason for the tragedy should be questioned. So that sorrow won’t stop us but it will be stopped by us.

[1] Teumeong: break, crack in Jeju dialect