사진은 발명된 이후로 지금까지 거의 200년 동안 발전해오면서 오늘날 수많은 기능들을 가지고 있지만, 그 가운데 가장 두드러진 것은 시간의 특정한 순간을 정지시켜서 이미지로 고착시켜준다는 것이다. 따라서 사진을 찍는 사람은 전문 사진가든 아마추어든 너나 할 것 없이 자신이 기억하고 싶은 순간, 아름답다고 생각하는 장면, 자신이 훗날 다시 반추하고 싶은 대상을 만났을 때 셔터를 누르게 된다.

그렇다면 사진가 이소례가 붙들어놓고 다시 기억하고 싶은 순간, 달리 말해서 그에게 셔터를 누르도록 만들었던 장면과 순간은 어떤 것이었을까? 필자는 그의 사진들을 한 장 한 장 펼쳐보면서 그 사진들을 통해서 전해지는 장면과 순간들을 생각해보았다.

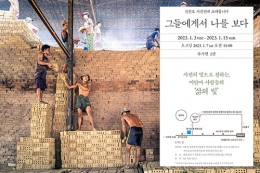

베트남 하노이 북부 오지 산간마을 샤파와 무캉차이. 베트남에서도 소수민족에 해당하는 그곳 사람들은 산악지역을 다락 논으로 개간하고 일구어 오랜 세월 동안 농사에 기대어 살아왔다. 사진가 이소례가 카메라에 담아낸 그들의 얼굴에서는 현대 대도시를 살아가는 우리들에게서는 찾아보기 드문 때 묻지 않은 소박함과 따사로움이 피어나고 있다. 얼핏 사진들로만 보면 그들은 오늘의 현대문명과는 아무런 연관도 없이 그들만의 낙원에서 살아가는 사람들 같다. 그러나 아무리 오지에서 땅을 일구며 조용히 살아가는 사람들이라지만 그들의 삶이라고 어찌 아픔과 어려움이 없겠는가. 더구나 베트남은 지난 수십 년 동안 치열한 세기적 전쟁을 겪어낸 나라가 아닌가. 그들에게도 전화의 상처가 미치지 않을 수 없었으리라.

노령에도 무거운 등짐을 지고 가는 사람, 아기를 업은 남자, 산 넘고 물 건너 먼 학교를 다니는 어린아이들, 디딜방아로 곡식을 찧는 사람, 논길을 따라 소를 타고 가는 아이들.... 사진에 등장하는 사람들의 얼굴에서는 순박함이 가장 먼저 다가온다. ‘아, 참으로 아름답게 살아가는 사람들이구나.’ 어떻게 보면 그런 모습들은 우리가 불과 반세기 전 산업화의 소용돌이를 지나오기 이전, 농경문화를 주축으로 살아왔던 우리들의 삶의 원형을 간직하고 있는 것만 같다. 우리가 잃어버린 것은 단순히 농경 문화적 공동체의 생활방식만은 아닐 것이다. 인간과 인간을 이어주는 끈끈한 정과 낯선 이를 만나도 자연스레 피어나는 환한 미소... 사진가 이소례가 그들에게서 찾아내고, 또 카메라에 담고 싶었던 순간들, 그것들을 통해서 보여주고자 했던 것은 어쩌면 그의 어린 시절, 지금은 기억 속에만 간직하고 있는 다시는 돌아갈 수 없는 평화롭고 정감이 넘치던 우리의 지난 세월이 아니었을까.

이와 같이 이소례 작가가 이번 사진들을 통해서 내보이고자 하는 것은 막연히 아름다운 풍경들도 아니고, 또한 많은 사진가들이 외국에서 찍어 와서 펴 보이는 이국적인 전통이나 건축물이나 행색의 신비로움도 아니다. 그는 베트남 오지 마을을 소재로 작업했지만, 그의 사진은 되레 가난했지만 따뜻하고 순박한 마음으로 살아왔던 우리의 그리 멀지 않은 과거를 반추하도록 한다는 점에서 주목할 만 하다는 게 필자의 생각이다.

오늘날 디지털카메라가 등장하고 수많은 사람들이 카메라를 들고 셔터를 누르고 있다. 이제는 카메라의 성능이 좋아져서 누구나 ‘작품 같은’ 사진을 만들어낼 수 있다. 우리의 주변은 사진들로 넘쳐나고 있다. 너무나 많은 사람들이 사진을 찍기 때문에 이제는 사진을 ‘작품’으로 만들어주는 것은 사진을 찍는 뛰어난 기술도 아니고, 사람들이 일상에서 접하기 어려운 신비롭고 특이한 소재도 아니다. 정작 사진을 가치 있게 만들어주는 것, 즉 사진에 작품성을 불어넣는 것은 사진가가 어떤 안목을 가지고 세상과 사물을 바라보았는가 하는 것이다.

바로 이 대목해서 우리는 다시 한 번 진지하게 물어야 한다. 우리는 카메라를 가지고, 사진을 가지고 무엇을 하고자 하는 것인가? 그 물음에 성실하게 답하고자 애쓰는 자세야 말로 사진을 사진답게 만들어주고, 카메라를 든 사람을 작가로 만들어주는 관건이 아닐까. 사진의 홍수 속에서 사진을 찍는 이의 진정 어린 마음을 찾아보기가 점점 어려워지는 지금, 이소례 작가가 피사체를 바라보고 있는 따뜻한 시선과 진지함에 반가움과 소중함을 느끼게 되는 이유이다.

김문호(다큐멘터리 사진가)

사진은 발명된 이후로 지금까지 거의 200년 동안 발전해오면서 오늘날 수많은 기능들을 가지고 있지만, 그 가운데 가장 두드러진 것은 시간의 특정한 순간을 정지시켜서 이미지로 고착시켜준다는 것이다. 따라서 사진을 찍는 사람은 전문 사진가든 아마추어든 너나 할 것 없이 자신이 기억하고 싶은 순간, 아름답다고 생각하는 장면, 자신이 훗날 다시 반추하고 싶은 대상을 만났을 때 셔터를 누르게 된다.

그렇다면 사진가 이소례가 붙들어놓고 다시 기억하고 싶은 순간, 달리 말해서 그에게 셔터를 누르도록 만들었던 장면과 순간은 어떤 것이었을까? 필자는 그의 사진들을 한 장 한 장 펼쳐보면서 그 사진들을 통해서 전해지는 장면과 순간들을 생각해보았다.

베트남 하노이 북부 오지 산간마을 샤파와 무캉차이. 베트남에서도 소수민족에 해당하는 그곳 사람들은 산악지역을 다락 논으로 개간하고 일구어 오랜 세월 동안 농사에 기대어 살아왔다. 사진가 이소례가 카메라에 담아낸 그들의 얼굴에서는 현대 대도시를 살아가는 우리들에게서는 찾아보기 드문 때 묻지 않은 소박함과 따사로움이 피어나고 있다. 얼핏 사진들로만 보면 그들은 오늘의 현대문명과는 아무런 연관도 없이 그들만의 낙원에서 살아가는 사람들 같다. 그러나 아무리 오지에서 땅을 일구며 조용히 살아가는 사람들이라지만 그들의 삶이라고 어찌 아픔과 어려움이 없겠는가. 더구나 베트남은 지난 수십 년 동안 치열한 세기적 전쟁을 겪어낸 나라가 아닌가. 그들에게도 전화의 상처가 미치지 않을 수 없었으리라.

노령에도 무거운 등짐을 지고 가는 사람, 아기를 업은 남자, 산 넘고 물 건너 먼 학교를 다니는 어린아이들, 디딜방아로 곡식을 찧는 사람, 논길을 따라 소를 타고 가는 아이들.... 사진에 등장하는 사람들의 얼굴에서는 순박함이 가장 먼저 다가온다. ‘아, 참으로 아름답게 살아가는 사람들이구나.’ 어떻게 보면 그런 모습들은 우리가 불과 반세기 전 산업화의 소용돌이를 지나오기 이전, 농경문화를 주축으로 살아왔던 우리들의 삶의 원형을 간직하고 있는 것만 같다. 우리가 잃어버린 것은 단순히 농경 문화적 공동체의 생활방식만은 아닐 것이다. 인간과 인간을 이어주는 끈끈한 정과 낯선 이를 만나도 자연스레 피어나는 환한 미소... 사진가 이소례가 그들에게서 찾아내고, 또 카메라에 담고 싶었던 순간들, 그것들을 통해서 보여주고자 했던 것은 어쩌면 그의 어린 시절, 지금은 기억 속에만 간직하고 있는 다시는 돌아갈 수 없는 평화롭고 정감이 넘치던 우리의 지난 세월이 아니었을까.

이와 같이 이소례 작가가 이번 사진들을 통해서 내보이고자 하는 것은 막연히 아름다운 풍경들도 아니고, 또한 많은 사진가들이 외국에서 찍어 와서 펴 보이는 이국적인 전통이나 건축물이나 행색의 신비로움도 아니다. 그는 베트남 오지 마을을 소재로 작업했지만, 그의 사진은 되레 가난했지만 따뜻하고 순박한 마음으로 살아왔던 우리의 그리 멀지 않은 과거를 반추하도록 한다는 점에서 주목할 만 하다는 게 필자의 생각이다.

오늘날 디지털카메라가 등장하고 수많은 사람들이 카메라를 들고 셔터를 누르고 있다. 이제는 카메라의 성능이 좋아져서 누구나 ‘작품 같은’ 사진을 만들어낼 수 있다. 우리의 주변은 사진들로 넘쳐나고 있다. 너무나 많은 사람들이 사진을 찍기 때문에 이제는 사진을 ‘작품’으로 만들어주는 것은 사진을 찍는 뛰어난 기술도 아니고, 사람들이 일상에서 접하기 어려운 신비롭고 특이한 소재도 아니다. 정작 사진을 가치 있게 만들어주는 것, 즉 사진에 작품성을 불어넣는 것은 사진가가 어떤 안목을 가지고 세상과 사물을 바라보았는가 하는 것이다.

바로 이 대목해서 우리는 다시 한 번 진지하게 물어야 한다. 우리는 카메라를 가지고, 사진을 가지고 무엇을 하고자 하는 것인가? 그 물음에 성실하게 답하고자 애쓰는 자세야 말로 사진을 사진답게 만들어주고, 카메라를 든 사람을 작가로 만들어주는 관건이 아닐까. 사진의 홍수 속에서 사진을 찍는 이의 진정 어린 마음을 찾아보기가 점점 어려워지는 지금, 이소례 작가가 피사체를 바라보고 있는 따뜻한 시선과 진지함에 반가움과 소중함을 느끼게 되는 이유이다.

김문호(다큐멘터리 사진가)

그렇다면 사진가 이소례가 붙들어놓고 다시 기억하고 싶은 순간, 달리 말해서 그에게 셔터를 누르도록 만들었던 장면과 순간은 어떤 것이었을까? 필자는 그의 사진들을 한 장 한 장 펼쳐보면서 그 사진들을 통해서 전해지는 장면과 순간들을 생각해보았다.

베트남 하노이 북부 오지 산간마을 샤파와 무캉차이. 베트남에서도 소수민족에 해당하는 그곳 사람들은 산악지역을 다락 논으로 개간하고 일구어 오랜 세월 동안 농사에 기대어 살아왔다. 사진가 이소례가 카메라에 담아낸 그들의 얼굴에서는 현대 대도시를 살아가는 우리들에게서는 찾아보기 드문 때 묻지 않은 소박함과 따사로움이 피어나고 있다. 얼핏 사진들로만 보면 그들은 오늘의 현대문명과는 아무런 연관도 없이 그들만의 낙원에서 살아가는 사람들 같다. 그러나 아무리 오지에서 땅을 일구며 조용히 살아가는 사람들이라지만 그들의 삶이라고 어찌 아픔과 어려움이 없겠는가. 더구나 베트남은 지난 수십 년 동안 치열한 세기적 전쟁을 겪어낸 나라가 아닌가. 그들에게도 전화의 상처가 미치지 않을 수 없었으리라.

노령에도 무거운 등짐을 지고 가는 사람, 아기를 업은 남자, 산 넘고 물 건너 먼 학교를 다니는 어린아이들, 디딜방아로 곡식을 찧는 사람, 논길을 따라 소를 타고 가는 아이들.... 사진에 등장하는 사람들의 얼굴에서는 순박함이 가장 먼저 다가온다. ‘아, 참으로 아름답게 살아가는 사람들이구나.’ 어떻게 보면 그런 모습들은 우리가 불과 반세기 전 산업화의 소용돌이를 지나오기 이전, 농경문화를 주축으로 살아왔던 우리들의 삶의 원형을 간직하고 있는 것만 같다. 우리가 잃어버린 것은 단순히 농경 문화적 공동체의 생활방식만은 아닐 것이다. 인간과 인간을 이어주는 끈끈한 정과 낯선 이를 만나도 자연스레 피어나는 환한 미소... 사진가 이소례가 그들에게서 찾아내고, 또 카메라에 담고 싶었던 순간들, 그것들을 통해서 보여주고자 했던 것은 어쩌면 그의 어린 시절, 지금은 기억 속에만 간직하고 있는 다시는 돌아갈 수 없는 평화롭고 정감이 넘치던 우리의 지난 세월이 아니었을까.

이와 같이 이소례 작가가 이번 사진들을 통해서 내보이고자 하는 것은 막연히 아름다운 풍경들도 아니고, 또한 많은 사진가들이 외국에서 찍어 와서 펴 보이는 이국적인 전통이나 건축물이나 행색의 신비로움도 아니다. 그는 베트남 오지 마을을 소재로 작업했지만, 그의 사진은 되레 가난했지만 따뜻하고 순박한 마음으로 살아왔던 우리의 그리 멀지 않은 과거를 반추하도록 한다는 점에서 주목할 만 하다는 게 필자의 생각이다.

오늘날 디지털카메라가 등장하고 수많은 사람들이 카메라를 들고 셔터를 누르고 있다. 이제는 카메라의 성능이 좋아져서 누구나 ‘작품 같은’ 사진을 만들어낼 수 있다. 우리의 주변은 사진들로 넘쳐나고 있다. 너무나 많은 사람들이 사진을 찍기 때문에 이제는 사진을 ‘작품’으로 만들어주는 것은 사진을 찍는 뛰어난 기술도 아니고, 사람들이 일상에서 접하기 어려운 신비롭고 특이한 소재도 아니다. 정작 사진을 가치 있게 만들어주는 것, 즉 사진에 작품성을 불어넣는 것은 사진가가 어떤 안목을 가지고 세상과 사물을 바라보았는가 하는 것이다.

바로 이 대목해서 우리는 다시 한 번 진지하게 물어야 한다. 우리는 카메라를 가지고, 사진을 가지고 무엇을 하고자 하는 것인가? 그 물음에 성실하게 답하고자 애쓰는 자세야 말로 사진을 사진답게 만들어주고, 카메라를 든 사람을 작가로 만들어주는 관건이 아닐까. 사진의 홍수 속에서 사진을 찍는 이의 진정 어린 마음을 찾아보기가 점점 어려워지는 지금, 이소례 작가가 피사체를 바라보고 있는 따뜻한 시선과 진지함에 반가움과 소중함을 느끼게 되는 이유이다.

김문호(다큐멘터리 사진가)