터무니 없는 것들은 없었다.

이마적에 광주광역시 동구에 남광주역이 있었다. 1930년에 기차가 왔으니 꽤나 연식이 오래된 역이었다. 지금은 그곳이 역이었다는 것을 증명할 기차가 오지 않고, 기차를 맞이할 수 있는 역사마저도 사라지고 없다. 그런 남광주역의 부재를 대신할 강력한 단서가 몇가지 남아 있다. 그 하나는 매일 새벽 4시면 어김없이 문을 열고, 9시가 되면 시치미를 떼듯 주차장으로 변하는 남광주 새벽시장이다. 경전선 열차를 타고 벌교, 조성, 득량, 이양, 능주 등지에서 갓 잡은 수산물과 푸성귀를 가지고 전을 벌이는 풍경은 여전히 유효하다. 다만 그분들의 교통수단이 이제는 자가용이나 승합차로 바뀐 것이 다를 뿐.

또 하나는 폐선된 부지에 생겨난 광주의 생명벨트와 같은 푸른 길이다. 푸른 길공원이 만들어지며 운행되지 않고 우두커니 그 자리를 지키는 열차는 커뮤니티의 공간이자 역사박물관의 역할을 한다. 그리고 그곳이 바로 여기였다고 주장하는 한편의 시가 많은 이들의 가슴속에 남아있다. 곽재구 시인의 “사평역에서”라는 시가 그러하다. 존재하지 않은 사평역을 화순 사평의 지명을 빌어 남광주역의 애잔함과 그리움을 담아낸 시는 오늘도 여전히 낭송되고 있다.

그럼에도 남광주역은 사라졌다. 그것은 부인할 수 없는 현실이다. 하지만 이 근동의 사람들은 남광주역에 대한 사무침을 잊지 못해 추억 속에서 그곳을 소환해 내거나, 한잔의 술을 마시기 위해 그곳을 서성거리거나, 손님맞이를 위해 그곳 새벽시장을 종종 걸음으로 오고간다.

이 사라졌어도 결코 사라지지 않을 남광주역에 마음 한 칸을 내어주는 작가가 또 있었다.

그녀의 이름은 김지연. 늦깍이로 사진을 배운다며 학구열을 불태우더니 세월의 주름 같은 낮고, 낡고 쓸쓸한 곳에 그녀의 망막이 존재했다.

세상이 존재하지 않는 것에 더 심취해 가고 있는 것에도 아랑곳 하지 않고 이발소와 점방과 정미소와 이장님과 마을 사람에게 사랑을 내어주더니 어느 신문기사 한 조각에 모든 걸음을 남광주 역으로 집중했다. 광주의 남쪽 사람들이 모이는 곳, 그래서 명명된 남광주역은 호남이 흉년이면 팔도가 굶어 죽는다는 말과 같이 광주사람들의 기운 생동한 밥상을 책임지는 역이 되었다. 공간 자체로만 존재하는 것이 아니라 보성사람, 화순사람, 나주사람, 광주사람이 엮어지면서 장소성을 확보하며 터에 무늬를 새겨 넣어왔던 곳이 바로 남광주역이었다. 그것은 어쩌면 사리 같은 것일지 모른다. 터무니가 갖는 사리의 결정체, 그 깊이 있는 내력을 찾아 전주에서 1년여 동안 새벽 댓바람을 차고 오가길 반복했던 것은 어쩌면 구도자의 수행과 같은 것 아닐까.

돌이킬 수 없는 것들을 되돌려 놓는 마법

지역문화진흥원 이사 전고필

터무니 없는 것들은 없었다.

이마적에 광주광역시 동구에 남광주역이 있었다. 1930년에 기차가 왔으니 꽤나 연식이 오래된 역이었다. 지금은 그곳이 역이었다는 것을 증명할 기차가 오지 않고, 기차를 맞이할 수 있는 역사마저도 사라지고 없다. 그런 남광주역의 부재를 대신할 강력한 단서가 몇가지 남아 있다. 그 하나는 매일 새벽 4시면 어김없이 문을 열고, 9시가 되면 시치미를 떼듯 주차장으로 변하는 남광주 새벽시장이다. 경전선 열차를 타고 벌교, 조성, 득량, 이양, 능주 등지에서 갓 잡은 수산물과 푸성귀를 가지고 전을 벌이는 풍경은 여전히 유효하다. 다만 그분들의 교통수단이 이제는 자가용이나 승합차로 바뀐 것이 다를 뿐.

또 하나는 폐선된 부지에 생겨난 광주의 생명벨트와 같은 푸른 길이다. 푸른 길공원이 만들어지며 운행되지 않고 우두커니 그 자리를 지키는 열차는 커뮤니티의 공간이자 역사박물관의 역할을 한다. 그리고 그곳이 바로 여기였다고 주장하는 한편의 시가 많은 이들의 가슴속에 남아있다. 곽재구 시인의 “사평역에서”라는 시가 그러하다. 존재하지 않은 사평역을 화순 사평의 지명을 빌어 남광주역의 애잔함과 그리움을 담아낸 시는 오늘도 여전히 낭송되고 있다.

그럼에도 남광주역은 사라졌다. 그것은 부인할 수 없는 현실이다. 하지만 이 근동의 사람들은 남광주역에 대한 사무침을 잊지 못해 추억 속에서 그곳을 소환해 내거나, 한잔의 술을 마시기 위해 그곳을 서성거리거나, 손님맞이를 위해 그곳 새벽시장을 종종 걸음으로 오고간다.

이 사라졌어도 결코 사라지지 않을 남광주역에 마음 한 칸을 내어주는 작가가 또 있었다.

그녀의 이름은 김지연. 늦깍이로 사진을 배운다며 학구열을 불태우더니 세월의 주름 같은 낮고, 낡고 쓸쓸한 곳에 그녀의 망막이 존재했다.

세상이 존재하지 않는 것에 더 심취해 가고 있는 것에도 아랑곳 하지 않고 이발소와 점방과 정미소와 이장님과 마을 사람에게 사랑을 내어주더니 어느 신문기사 한 조각에 모든 걸음을 남광주 역으로 집중했다. 광주의 남쪽 사람들이 모이는 곳, 그래서 명명된 남광주역은 호남이 흉년이면 팔도가 굶어 죽는다는 말과 같이 광주사람들의 기운 생동한 밥상을 책임지는 역이 되었다. 공간 자체로만 존재하는 것이 아니라 보성사람, 화순사람, 나주사람, 광주사람이 엮어지면서 장소성을 확보하며 터에 무늬를 새겨 넣어왔던 곳이 바로 남광주역이었다. 그것은 어쩌면 사리 같은 것일지 모른다. 터무니가 갖는 사리의 결정체, 그 깊이 있는 내력을 찾아 전주에서 1년여 동안 새벽 댓바람을 차고 오가길 반복했던 것은 어쩌면 구도자의 수행과 같은 것 아닐까.

그녀의 앵글이 지닌 온도

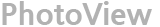

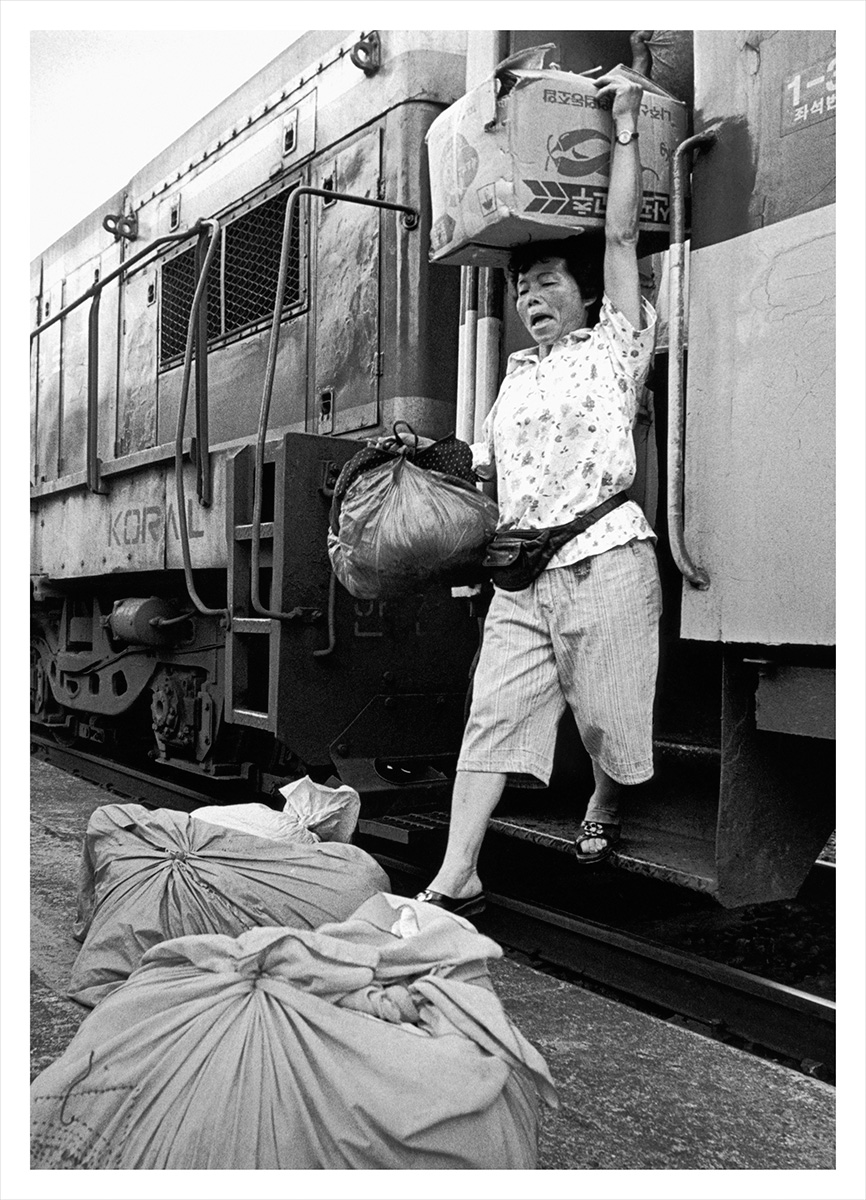

사진은 온도계다. 대상을 바라보는 작가의 체온이 화면속에 앙금으로 남아있기 때문이다. 날려 버리고 싶은 것들, 붙들고 싶은 것들, 끝내 공유하고 싶은 것들, 외치고 싶은 것들 이런 것들을 향해 작가의 트라이포드는 등대처럼 자리에 좌정하거나 새털같이 움직인다. 찰나의 순간을 놓치지 않기 위한 작업의 치열함은 어느 장소에 한번 꽂힌다고 해서 해결되는 문제가 아니다. 그 장소를 구성하는 다양한 유기체들의 미세한 조합과 치열한 분산과 치명적인 명멸을 읽어내고서야 가능하다. 하니 그녀의 앙금으로 남아있는 남광주역의 풍경은 단지 화면이 아니라 거대한 다큐멘타리를 구성한다. 득량아짐의 일 거수 일 투족이 포착되어 남광주의 새벽을 이야기하고, 역무원의 호의적인 말투나, 역장의 못마땅한 표정 속에 기차로 생업을 이어가는 사람과 기차 덕분에 살아가는 사람들 사이의 간극이 드러나기도 한다. 이 미묘한 차이가 담겨 있는 사진에는 세상을 직관하는 그녀의 화법이 그대로 담겨 있다.

아름다움의 끝은 자연이 아니라 자연을 경애하고 경탄하고 경배하는 사람에게 있음을 알아버린 김지연 작가. 작가는 모든 녹슬어 가고, 소멸되어 가는 것들에 담겨 있는 생애의 온도를 꺼내 차갑게 식어버리거나, 곧 숨을 거두려 하는 것들에게 그녀의 따스한 눈빛으로 체온을 높여준다.

사라졌어도 사라지지 않을 그 시절의 생애 담

결국 그녀의 눈빛에 포착되었던 모든 상황들은 남광주역 전반을 구성하는 거대한 서사시로서 존재한다. 사진에 눈길을 보내는 사람들은 그것이 사진이 아니라 내 자신이거나 혹은 내 친구와 지인의 얘기라는 것을 안다.

이야기가 화수분처럼 뿜어져 올라 올 수밖에 없는 이 사진들은 1930년부터, 2000년까지 70성상의 생애담과 조우하는 것이다. 그 생애는 한 개인의 미시사이면서 제국의 속박에 자주독립을 외치던 항쟁의 거대사이고, 밥숟가락에 대한 보고서이면서 인류 생명의 위대함에 대한 찬양이다. 1년간의 바지런한 발품으로 남광주역의 생명선을 붙들고 있었던 기록은 사라진 남광주역이지만 결코 보낼 수 없는 우리들의 미련이 고스란하다.

가만히 사진속을 들여다 보면 저 장면을 담아내려고 혼신을 다했던 작가의 모습이 포함되어 있다.

사라진다지만 우리는 결코 보내주지 못하고 속수무책일 때, 광주 태생의 DNA를 지닌 전주에서 생활하는 작가는 죽비로 제 몸을 때리면서 차에 여물을 먹이고, 중년의 단독자로 기차가, 희망이, 생명줄이 오르락 거리는 그곳 남광주역을 화석 같은 인화지 안으로 각인했다. 그리고 그녀의 망막 안에도 깊게 새겨 넣었다.

그리하여 오늘 나는 결코 사라지지 않은 남광주역을 만나러 간다.